鈴木晶先生、名越康文先生との「暴走トーク」のために雨の中を上京。

帝国ホテルのラウンジで、軽く「ジャブ」の応酬のあと、フレンチレストラン Les Saveurs の個室に移動して、フルコースをいただきながら、本格的なトークに入る。

晶文社の安藤さんの腹案では「映画についての鼎談」だったのであるが、精神分析の専門家と「関西最強」の精神科医を揃えておいて映画の話で収まるはずもない。

たちまち話頭は奇をきわめてとどまるところを知らず、という状態になる。

全員が熱中した話題は「死と身体性」。

さすがに、ね。

そんなことになるのではないかと予測していたのである(嘘)。

私たちはふつう時間を「現在から未来に」流れるものとして図式化する。

しかし、しばしば時間は「未来から現在を回想する」という仕方で感知されることがある。

私たちは実際はこの二つの時間意識を持っている。

「ご縁」とか「既視感」とか「セレンディピティ」というのは、第二の時間意識に「乗った」ときに生じる感覚である。

人間を自由にし、また不安にするのは第一の時間意識である。

人間に宿命を感じさせ、深い安堵を与えるのは第二の時間意識である。

memento mori は「死を思え」と訳されるが、動詞 memini は「思う」と「思い出す」の両義がある。

だから、この成句の「お前が死んだときのことを思い出せ」とも読めるのである。

とすると、この成句の語り手は、「私が死んだあと」にこの言葉を「私」に向けて語っていることになる。

これは典型的な第二の時間意識である。

この短い成句がこれほど長い間人口に膾炙したのは、多くの人がそこに同時に二つの意味を読んだからではないのか。

私たちは自分の生と死を二つの視点から眺めることができる。

「死ぬ前」の視点からと「死んだあと」の視点からである。

古代の人間はこの二つの視点を交互に行き来するような時間意識の切り替え方の技法を持っていたはずである。

そして、おそらく近代文明は、「死んだあとの視点から」現在をみつめる時間意識に切り替える技法を組織的に失ってしまったのである。

その結果、現代人はベタな「今・ここ・わたし」以外のどのような視座も持てなくなってしまった。

そして、私たちは未来から現在に向けてまっすぐ到来するような「ご縁」に感応する力を失い、同時に、希におとずれるわずかな時間意識の「ずれ」に驚倒して、「生きているのに、生きている実感がしない」とパニックに陥ってもしまうのである。

フーコーは、「時間を遡行する」ような歴史意識を持つことによって、「死んだ後の視点からいまの私をみつめる」技法を回復しようとしてその社会史の方法を錬成したのではないかと私は思う(そう言えば、音楽史において、フーコーと同じ技法を試みたのが『日本ポップス伝』の大瀧詠一なのであった。)

「彼らが私がそう語ることを禁じる」とセミネールで語ったとき、ラカンが「彼ら」という語で指したのは「死者たち」のことであった。

だとすれば、レヴィナスの「彼」という術語が指していたのも「死者」以外にはありえまい。

当然のことだが、「私が死んだあと」の視座に立つことのできる人間しか、「死者」のまなざしがみつめている「私」を見ることはできない。そして、「私が死んだあと」という立ち位置を取るためには、そのための技法を修練してゆく他ない。

そして、武道修業も、精神分析もそのような技法の一つなのである。

というようなことをみなさんと別れた後になってから思いつく。

雨の中を相模原の実家に戻り、母と兄ちゃんと歓談したのち、爆睡。

今朝は新横浜でるんちゃんと待ち合わせ、歓談しつつ、一緒に芦屋に戻る。

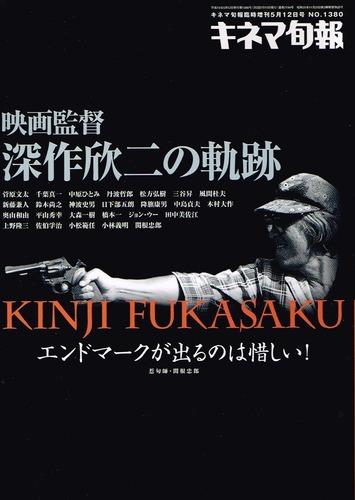

るんちゃんが爆睡しているあいだに、さくさくと『映画監督深作欣二』の書評を書き上げ、そのまま送信。

一風呂浴びてから、二人で晩御飯を食べに出かける。

すっかり物静かで内省的な女の子になってしまったるんちゃんと、音楽について仕事について友人の死の意味について、しみじみと語り合う。

一時間で書き上げた書評で稼いだアブク銭を山分けして、「はい、お小遣い」とお渡しして、JR芦屋駅頭にてお別れ。

るんちゃんはこのあと夜行バスで高知へ行くのである。

明後日の夜に三宮での再会を約す。ばいばい。

大人になった娘と語るというのはよいものである。

(2003-08-16 00:00)